In Consteel 18, we’ve dedicated significant effort to enhancing every stage of the structural modeling, analysis, and design process. From improved onboarding to enhanced collaboration with colleagues and ensuring smooth integration with other software, we’ve focused on making substantial progress in usability, scripting, and engineering features. Additionally, we are excited to unveil the first version of our long-term development project: the FALCON plugin, a comprehensive wind load generator tool based on fluid-dynamics simulation. Let us introduce the new features of Consteel 18!

Onboarding

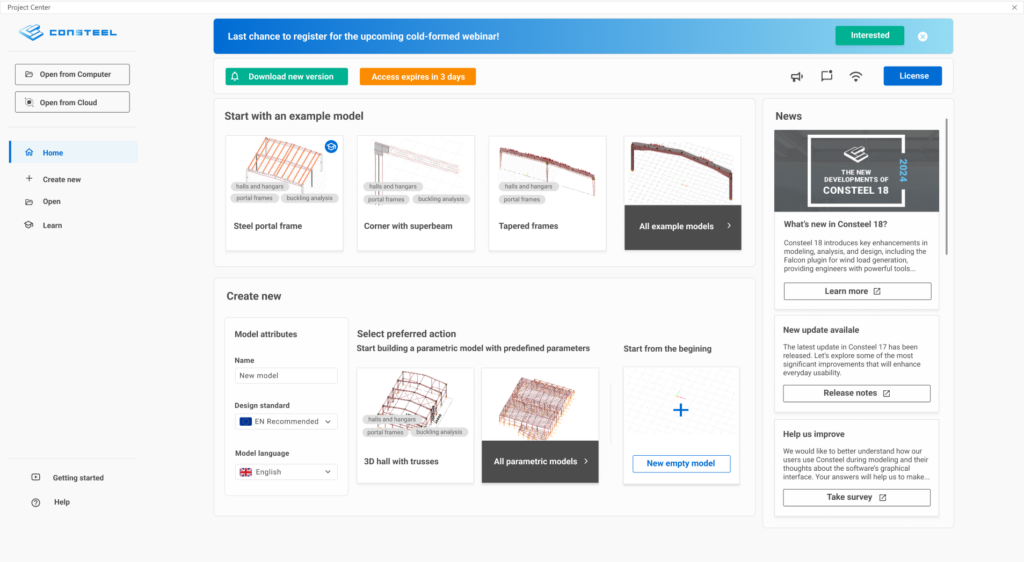

New Project Center

We have completely renewed our Project Center, the central hub for accessing Consteel, and the key area for managing and organizing your models. The goal of this development was to create a seamless and tailored flow for navigating the various expanded model management options. The two basic options are clearly separated with extended alternatives offered:

Creating a new model:

- Start from scratch with an empty model

- Build a parametric model quickly from the new Parametric Models Library

- Import a model in another format (IFC, Smadsteel, SAF)

Opening an existing model:

- Browse files on your local computer.

- Access models from your cloud storage

- Select from your recently saved models

- Choose from the new Example Models Library

- Explore the new Tutorial Models Library

Moreover, in the new Home view, the offered model management options are customized based on the profile and workflow type of the logged-in user. You’ll also find a personalized feed of news, release notes, bug fixes, and additional content, along with information about your current software license.

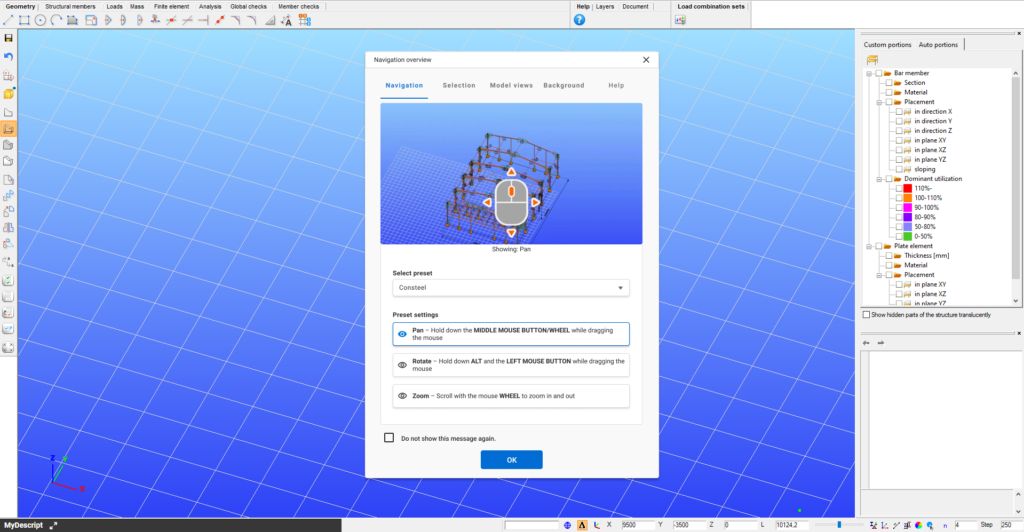

Navigation overview

A new onboarding feature has been introduced to assist our new and existing users with a comprehensive set of information, and settings regarding the model navigation options in Consteel. When you create or open a model, the Navigation overview window will appear, providing detailed information on navigation, selection, model views, background settings, and help functions. Each description is enhanced with animations to ensure clear understanding. You can also customize your navigation preferences — such as movement, rotation, and zoom — by choosing from settings used by several popular software platforms. The window can be called up at any time from the Help menu.

Collaboration

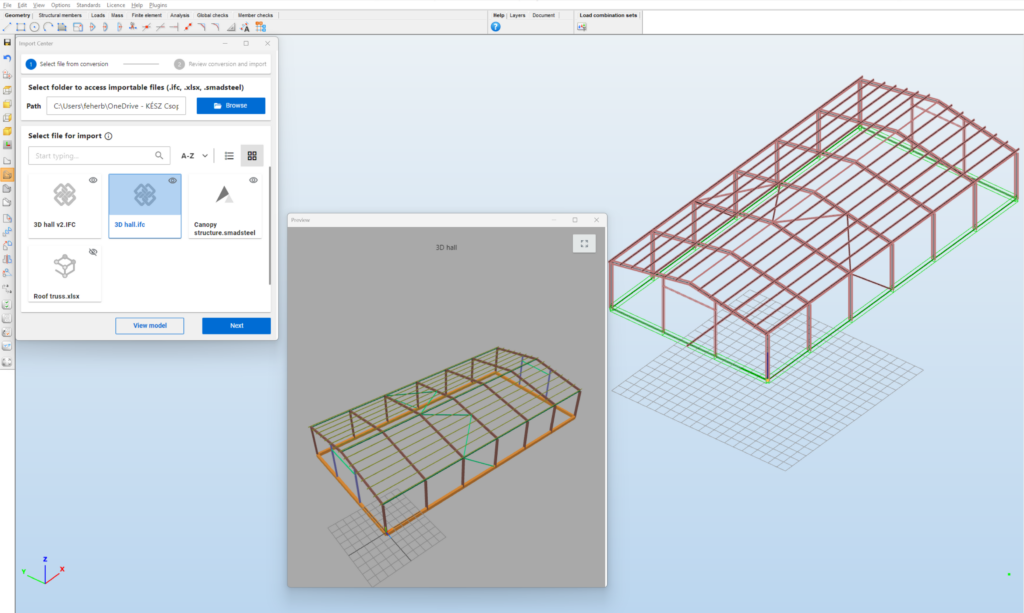

New Import Center

Interoperability between different software models is a more and more crucial problem for structural design offices. At Consteel, we continuously research the most important ways of model transfer to support them with our model import and export functionalities. In Consteel 18, we put all these functionalities into the new Import Center area helping you to coordinate between your models of different sources and unifying the model import workflow.

The process begins by displaying all your models with importable file formats in the selected folder. You can use the preview feature to quickly view compatible models (.ifc and .smadsteel) in a pop-up visualization window. Once a model is selected, a generalized model conversion is initiated (see next function), generating a Consteel-compatible model that can be positioned in the workspace. A comprehensive log provides a detailed summary of the conversion process.

Generalized model conversion

In Consteel 17, we began laying the foundation for a unified approach to converting imported models using our general format (.smadsteel), which is compatible with both Consteel and Steelspace. The first application of this was the successful conversion of AxisVM models. Now, we’ve further advanced this technology and extended it to support the conversion of IFC and SAF models as well.

During this generalized model conversion process, cross-sections are converted through a multi-level method. First, a user-defined tabular conversion file is used to match cross-sections by names. If no match is found, a name-based search is conducted in the Consteel profile database. Finally, if the search is unsuccessful, the cross-section is created using the parametric section macro defined in the source model. The detailed logging also developed further, providing information about the values of both source and target attributes in the converted objects. The log includes comprehensive details on any deficiencies, errors, or warnings encountered during the conversion.

Cloud collaboration developments

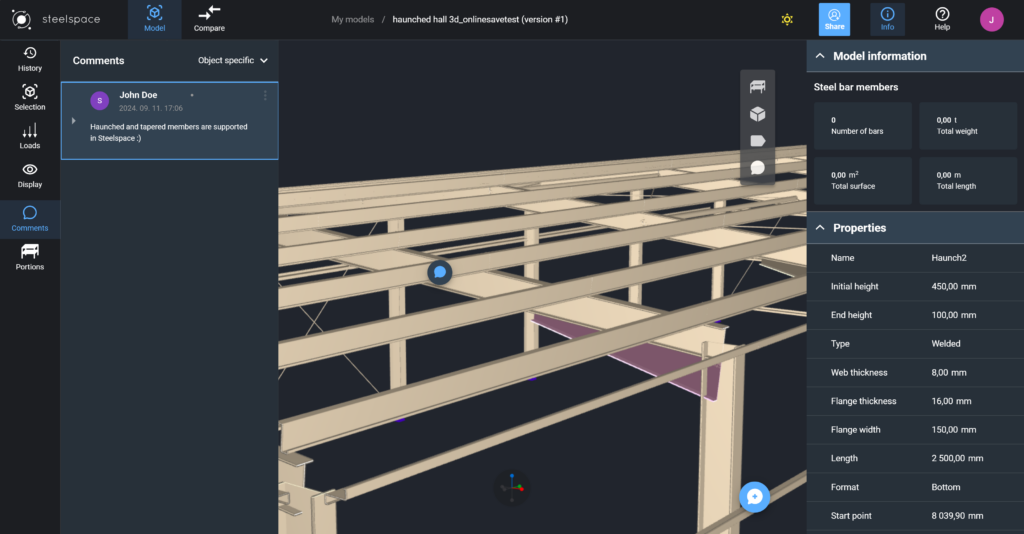

We strongly believe in the power of cloud tools, particularly for collaboration, accordingly, we are continuously improving our Steelspace platform. In this version, we introduce a multilevel commenting tool for cloud-saved and shared models. Comments can be linked to individual model elements, specific model parts, or the entire model. All participants (whether owner or contributor) are notified of any comments made.

Software use

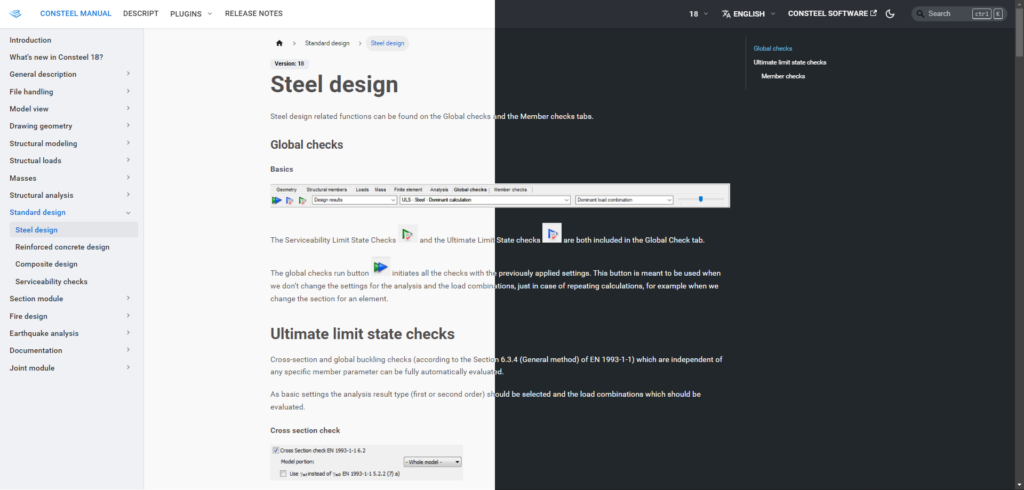

New Documentation Center

Comprehensive documentation is crucial for the effective use of any software, and we’ve addressed this by transforming our user manual into a fully integrated Documentation Center. Previously focused on Consteel and Descript, this new platform now consolidates the Consteel manual, Descript manual, Plugin documentation, and Release notes into one centralized resource.

The updated platform introduces several enhanced features, including a dark and light mode for a customizable viewing experience, advanced search capabilities to quickly locate relevant information, and support for multiple software versions. These improvements make it easier than ever for users to access the precise guidance they need, tailored to their preferences and software version, resulting in a more seamless and efficient workflow.

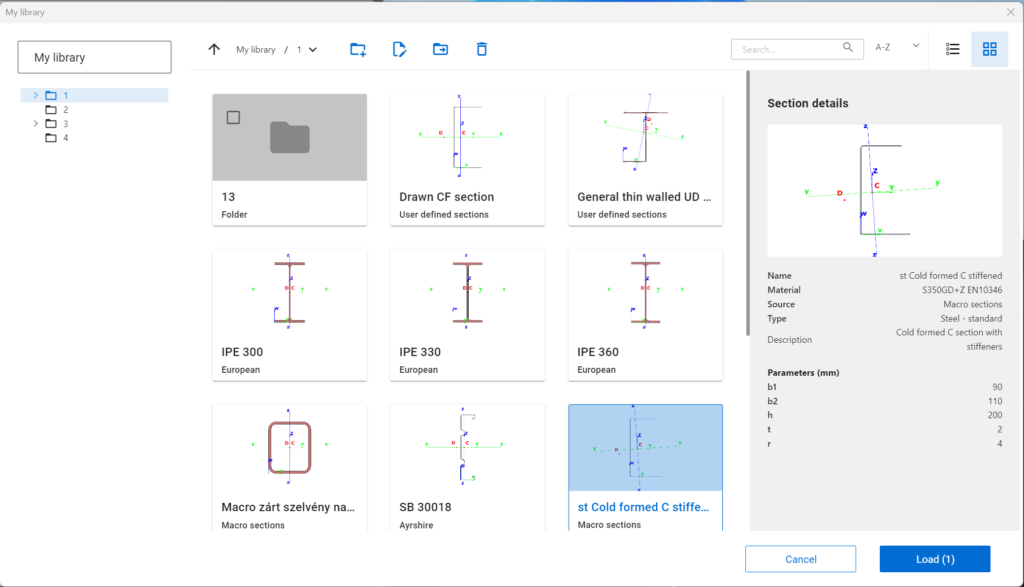

Cross-section handling

We’ve introduced a new method for managing steel cross-sections and profiles, offering greater flexibility and efficiency. You can now create a personalized section library that includes your frequently used sections—whether they are standard, macro, or manually drawn—and organize them within a custom folder structure. This library is saved locally on your computer, allowing you to quickly access your preferred sections across multiple projects.

Descript improvements

Parametrizing models and workflows can greatly streamline many everyday tasks, a benefit increasingly recognized by our users. In response, we regularly update our scripting environments to enhance efficiency. In Consteel 18, in addition to the new Descript functions added to our library, you’ll find entirely new user interface components within dialogues created by scripts. These updates are designed to make your scripting more intuitive and effective.

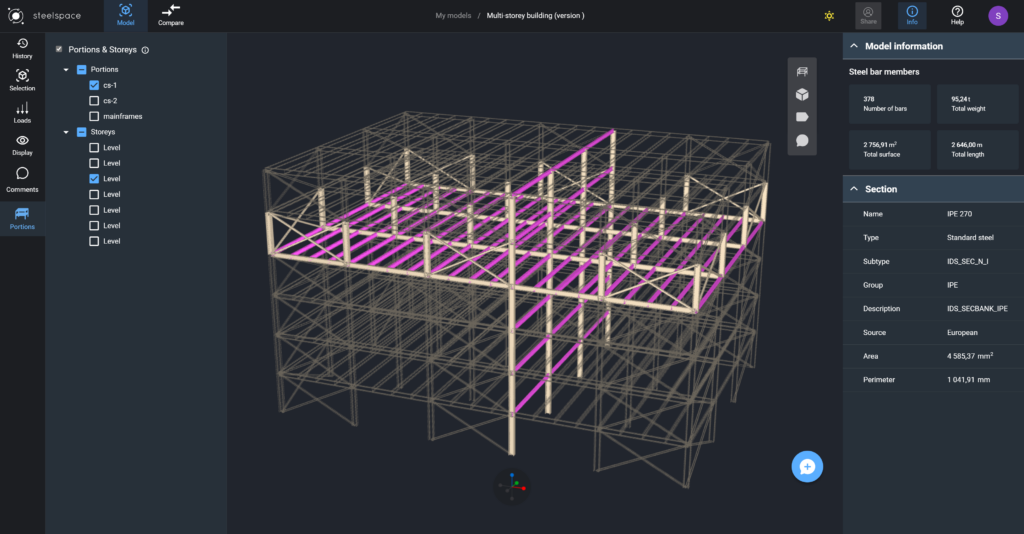

Cloud model handling

Our Steelspace platform has seen several upgrades in its cloud-based model viewer and management functions. The viewer now supports visualization of tapered and haunched members from Consteel models. Additionally, custom model portions can be accessed within Steelspace, allowing you to view these portions alone or with a transparent overlay of the rest of the model. These enhancements provide greater flexibility and clarity in managing and reviewing your models.

Engineering developments

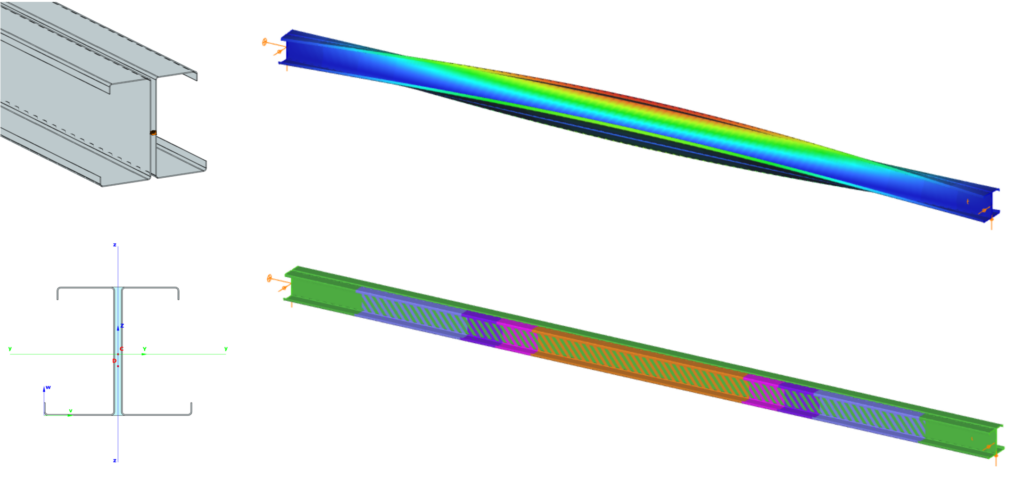

New structural member object: member with double C profile

As a high-level software solution provider for steel structural design, we are committed to advancing the field of cold-formed steel. One of the most commonly used structural elements in this sector is the member with a double C (or Sigma) profile, valued for its relatively simple manufacturing and structural efficiency. However, as it is always the case for cold-formed members, the mechanical behaviour and its accurate analysis and design is far not straightforward.

Our new structural member object addresses all these complex challenges. It accurately calculates all properties, warping and torsion effects, and buckling modes associated with the double C profile. The member performs standard design checks on each individual section, all while simplifying the modeling process by integrating both sections into a single member object.

New support type: compression-only support

A new point support type is introduced : the compression-only support. This support involves an iterative process during the first and second order analysis to find the real state, similarly as the tension-only element. With this support you can model situations when there are no real connectivity between objects they merely rest on each other.

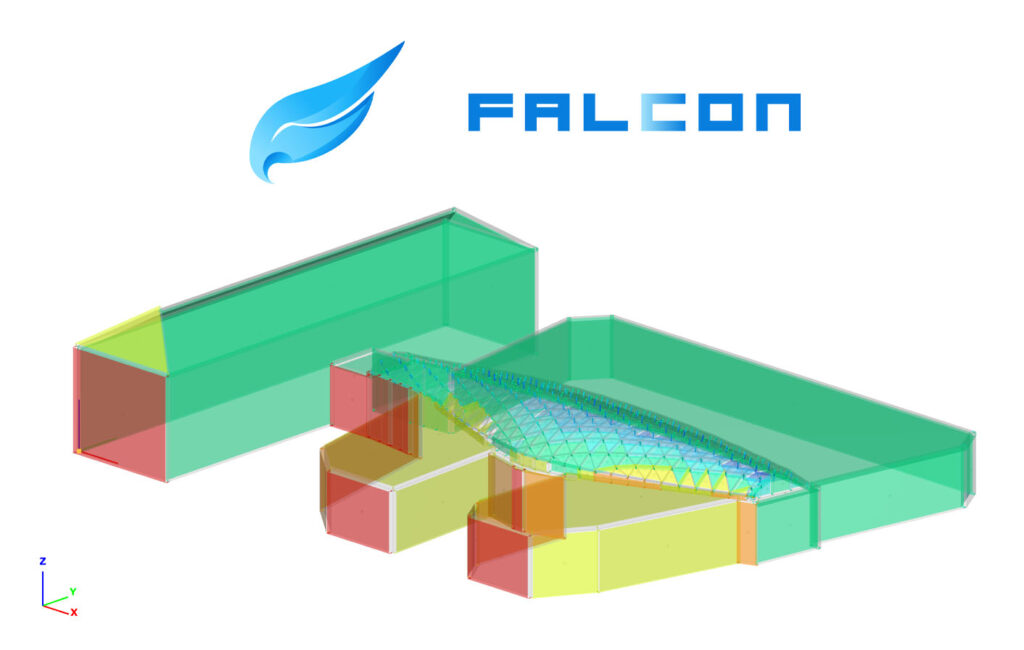

The FALCON plugin

In recent years, we have invested considerable effort into researching and developing ways to utilize CFD (Computational Fluid Dynamics) simulations for generating wind loads on buildings with non-standard geometries. From the very beginning, our primary goal has been to provide a transparent and intuitive tool for practical engineers, ensuring that the application process remains as straightforward as traditional wind load generation methods.

Accordingly, the focus is not on the simulation process itself, which serves only as an internal tool to assist in the generation of wind loads. Instead, our emphasis has been on post-processing the simulation results, offering a wide range of methods to automatically generate the familiar wind zones and load objects. These outputs align with standard solutions, making them easily understandable and reviewable by engineers.

While this approach represents a modern and innovative method for modeling wind loads, it is relatively new to many engineers. To facilitate widespread adoption and understanding, we aim to build consensus and foster acceptance within our user community. To this end, we are introducing the FALCON plugin in Consteel 18 as a free Beta version. This allows for preliminary testing and feedback. Following a calibration and fine-tuning phase in collaboration with our dedicated users, the final version is set to be released next year.

Webinar recordings on the developments of Consteel 18 and the FALCON plugin are now available on our YouTube channel.

Teil 1 – Software-Lizenzierung

Einhergehend mit dem radikalen Anwachsen von Softwareanwendungen in allen Lebensbereichen haben sich die Lizenzierungsoptionen signifikant verändert und bedienen die unterschiedlichen Bedürfnisse der Softarenutzer. Da auch wir unser Angebot permanent erweitern, hatten wir auch zu überdenken, welche zusätzlichen Dienste wir unseren Kunden anbieten wollen und wie wir diese vermarkten können. Mit Consteel V15 (kommt ca. Mitte November 2021) starten wir schrittweise mit einer Reform unseres Lizenzierungssystems. Dieser Artikel erläutert den Hintergrund und die Richtung dieses Prozesses.

Die neuen zusätzlichen Dienste stehen natürlich in enger Verbindung zu den Softwarelösungen, sodass die Struktur und Nutzungskonditionen hauptsächlich vom gewählten Lizenzierungstyp abhängen. Wir werden unseren Nutzern zunehmend diverse die Software und ihre Anwendung ergänzende Dienste anbieten – von Support und Trainingsmaterialien bis hin zu modernen Scriptingtool und kooperativen Online-Diensten.

Wir sind davon überzeugt, dass diese Leistungen sehr wichtige Zusatzkomponenten für einen effizienten strukturellen Design-Prozess mit unseren Software-Lösungen ermöglichen.

Schließlich haben sich die Anforderungen und Möglichkeiten für den Zugang zu der Software und den zusätzlichen Angeboten signifikant verändert und die aktuellen pandemischen Zeiten zeigten eine Reihe von neuen Fernarbeitsanforderungen und kooperative Arbeitsstile.

Wir möchten Ihnen hiermit unsere Antworten dazu in drei Teilartikeln mitteilen:

- (1) das neue Lizenzierungsmodell,

- (2) die ergänzenden Dienstleistungen,

- (3) das neue Zugangsmodell.

Dieser (erste) Teil beschreibt das Lizenzierungsmodell der Software.

Unbefristete Lizenz oder Abonnement

Der Erwerb einer unbefristeten Lizenz ist -auch bei uns- nach wie vor das häufigste traditionelle Software Lizenzierungsmodell. Der Kunde kauft einmalig eine unbefristet nutzbare Softwarelizenz und behält diese für immer.

Dennoch sollte beachtet werden, dass keine eche unbefristete Lizenz existiert.

Das war in der Vergangenheit so und gilt noch heute, weil es keine wichtigen Softwareprodukte ohne eine Anzahl spezieller Software- und Hardwareanforderungen gibt. Die Wichtigsten sind Typ und Version des Betriebssystems, CPU, Speicheranforderungen, Display, Auflösungen etc.

Wegen der häufigen und schnellen Änderungen der Soft- und Hardwaretechnologien kann daher gekaufte Software nur in einem manchmal begrenzten Zeitfenster betrieben werden, solange sich die Betriebsbedingungen nicht wesentlich ändern. Die immer kurzfristigeren erscheinenden Updates des Betriebssystems (speziell hinsichtlich des Datenschutzes), die Möglichkeiten der sich schnell entwickelnden Desktoprechner mit hochauflösenden Bildschirmen sowie auch die neuen Angebote an Laptops und Notebooks verlangen ständiges Upgrading der ursprünglich gekauften Softwareversion, um ein verbessertes Leistungsniveau und fehlerfreie Anwendungen sicher zu stellen.

Dementsprechend führt der Kauf einer zeitlich unbegrenzten Software(version) ohne kontiniuerlichen Upgradedienst nur für eine begrenzte Zeit zu einer effizienten Nutzung. Das klassische Abonnementsystem mit kontinuierlicher, periodischer Bezahhlung ist eine Lösung des Problems, da der Anwender immer die neueste und auch fehlerbefreite Version der Software nutzt.

Daher ist der Kauf einer unlimitiert nutzbaren Software zusammen mit kontinuierlichen Softwareupgrades eigentlich nichts anderes als eine spezielle Art eines Abonnements, bei der eine höheren Anfangszahlung (Kaufpreis) von periodischen moderaten Zusatzzahlungen begleitet wird. Der Softwareerwerb ohne Nutzung des kontinuierlichen Upgradeservices führt mittel- und langfristig sowohl für die Anwender als auch für die Softwareentwickler zu Problemen,

daher scheint ein Abonnenment als Software-Lizenzierung für die heutigen Anforderungen passender zu sein.

Firmeninvestment oder Projektkosten

Der Erwerb einer Softwarelizenz kann auch von einer anderen Position hinsichtlich der Kosten in einer Firma betrachtet werden:

- (1) ein Investment mit dem Ziel der Verbesserung des gesamten Firmenprofils

- (2) als Projektkosten mit dem Ziel der Bereitstellung eines effizienten Werkzeuges für ein bestimmtes Projekt

Neben der unterschiedlichen Verbuchungen der Ausgabe ist auch die Zahlungsweise den unterschiedlichen Situationen anzupassen. Im ersten Fall wird die Software als Basistool für Langzeitbenutzung betrachtet, das kontinuierlich das Kerngeschäft bedient. Der Workflow basiert auf der Software; die Firma sucht geeignete Mitarbeiter speziell zur nutzung der Software, etc. Weiterhin kann ein höheres Anfangsinvestment durch diverse Möglichkeiten von Zuschüssen für den Softwareerwerb gerechtfertigt sein.

Im zweiten Fall soll die zu Software nur für einen begrenzten Zeitraum und bezogen auf ein spezielles Projekt angeschafft werden, bei der die Software aus dem ein oder anderen Grund ein nützliches oder erforderliches Tool darstellt. Die Firma plant nicht, die Software nach Projektende weiterhin einzusetzen und sie stellt auch kein essentielles Tool für ihr Kernbusiness oder die täglichen Workflows dar.

Im ersten Fall ist wohl die geeignete Lösung der Erwerb einer zeitlich unbegrentzen Lizenz zusammen mit moderaten jährlichen Upgradegebühren. Die Lösung ist auch weniger empfindlich für spätere Preisänderungen und das höhere Anfangsinvestment kann mit externen Quellen unterstützt und amortisiert werden. Im zweiten Fall ist ein periodisches (meistens monatliches) Abonnement die bessere Wahl.

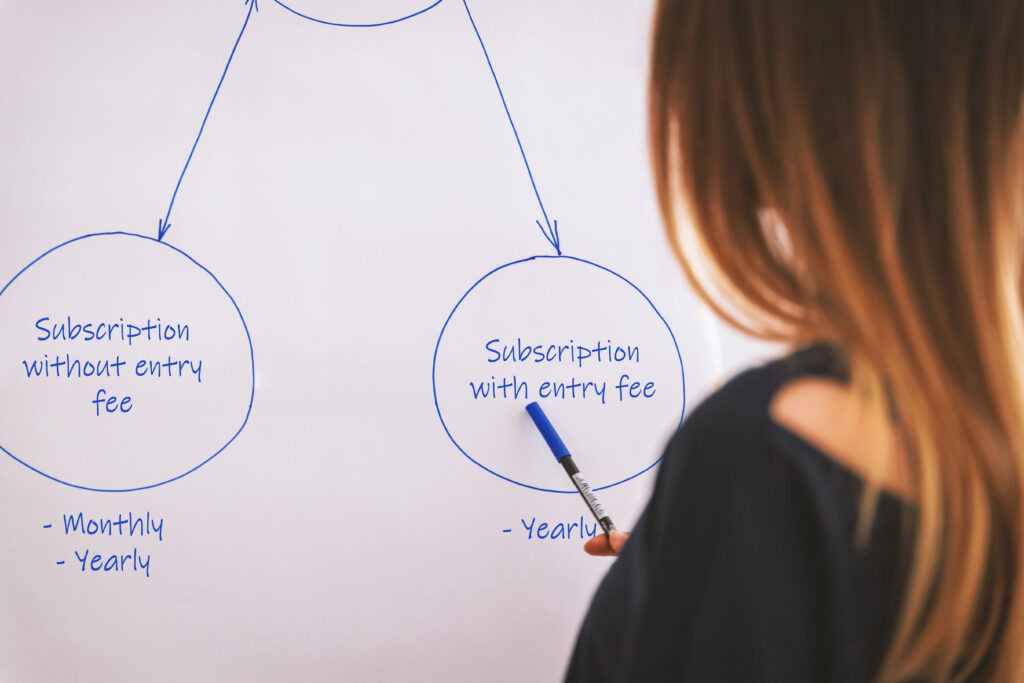

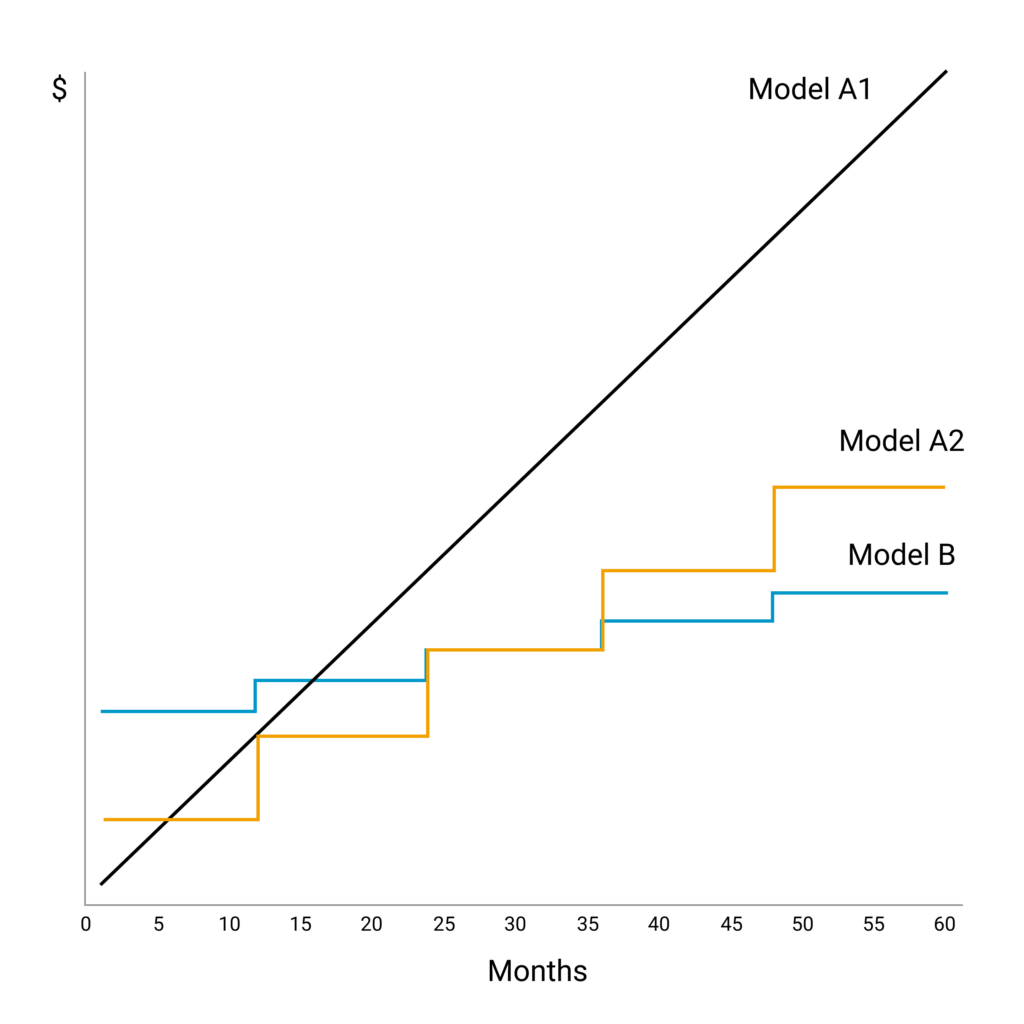

Unsere neuen Lizenzierungsangebote

Unser aktuelles Angebot zum Erwerb einer zeitlich unbegrenzten Lizenz wird allmählich auslaufen und wir werden komplett zu Abonnementangeboten wechseln. Dennoch wollen wir für beide zuvor beschriebenen Investitionsmöglichkeiten auch zukünftig Angebote machen. Neben dem Abonnement mit monatlicher oder jährlicher Zahlungsweise führen wir eine zweite Möglichkeit für das Abonnement wie folgt ein:

Modell A: Abonnement ohne Anfangskosten

ist das klassische Abonnement mit periodischen Zahlungen. Es kann zu jeder Zeit beendet oder wieder gestartet werden. Es ist ein projekt-bezogenes Softwareerwerbsmodell. Zwei zeitlich unterschiedliche Typen stehen zur Verfügung:

- A1: monatliches Abonnement

- A2: jährliches Abonnement

Modell B: Abonnement mit Anfangskosten

ist ein modifiziertes Abonnement mit einem größeren Anfangsinvestment und darauf folgenden periodisch anfallenden Gebühren, die aber signifikant niedriger sind als bei Modell A. Das Abonnement kann mit speziellen Konditionen unterbrochen (pausiert) werden und steht nur als jährliches Abonnement zur Verfügung.

Zur Entscheidung zu einem der Abonnementmodelle ist es wichtig, dass ein Wechsel zwischen ihnen nicht möglich ist.

Im Folgenden werden weitere Aspekte der Lizenzierung aufgeführt.

Mehrfache Sitzungen

Die traditionellen Lizenzmodelle bieten Rabatte für Mehrfachlizenzen oder genauer für mehrfache Sitzungen (paralleler gleichzeitiger Zugriff für Enduser). In unseren neuen Lizenzmodellen wird dieser Mengendiskount ebenfalls für beide Modelle mit denselben Nachlässen angeboten. Für die Modelle A2 und B wird er auf die mehrfachen Sitze einer Lizenz mit demgleichen Fälligkeitstermin übergehen. Dementsprechend können neue/weitere Sitze mit reduzierten Kosten jederzeit zu einer bestehenden Lizenz hinzugefügt werden, deren Zahlungsfälligkeit der existierenden Lizenz gleichgestellt werden. Bei Abonnement A1 hängt der Diskount von der Gesamtanzahl der Sitze zu Beginn einer Periode ab. Somit können neue Sitze mit monatlichem Abonnement (Modell A1) zu Modell A1 und ebenso zu Modell A2 jederzeit hinzugefügt werden.

Lizenzunterbrechnung

Obwohl dasLizenzmodell A bei zeitweiser Nutzung der Software geeignet ist, kann auch bei Firmen/Anwendern von Lizenzmodell B der Fall eintreten, dass die Software für gewisse begrenzte Zeiten nicht genutzt wird. In dieser Situation kann das Abonnement bis zu 3 Jahren ohne Zahlungen pausiert werden. Eine Rückkehr zum Abo in der Periode ist ohne zusätzliche Kosten möglich. Aber nach mehr als 3 Jahren Unterbrechnung ist die Abolizenz verloren und eine erneute Nutzung wird nur durch einen Neuvertrag möglich.

Lizenzschutz

Zwei Typen von Softwareschutz stehen für ConSteel-Lizenzen zur Verfügung: der bekannte Hardkey (einfach oder Netzwerk) oder der von ConSteel selbst entwickelte neue Online-Schutz. Er ist sehr flexibel zu handhaben und ein komfortables Tool für jede der Lizenzoptionen. Daher empfehlen wir ausdrücklich vom Hardkesy zum Online-Schutz zu wechseln bzw. diesen Schutz als Erstabonnement zu wählen. Mit dem brandneuen Online-Tool zur Lizenzadministration können vom Anwender die Softwaresitze, die Zugriffe und die Zulassungen der Enduser einfach gemanagt werden, was in Teil 3 dieser Blog-Serie genauer erläutert wird.

Einführung

Der Workflow von Planungsingenieuren verändert sich heutzutage permanent. Dies liegt wohl auch an den dynamisch sich entwickelnden Software-Tools, die mittlerweile den gesamten Planungsprozess abbilden können. Dabei ist eine zunehmende Spezialisierung der Entwicklungen zu beobachten, bei der mehr und mehr Softwarelösungen für eng begrenzte spezialisierte Aufgaben entstehen. Dadurch ergibt sich eine neue Situation für die Planer, die diese Technologien nutzen und damit ihre Effizienz verbessern wollen, aber meistens mehrere Softwaretools für unterschiedliche Planungsphasen benutzen müssen. Die Nutzung diverser kompetenter Software für spezielle Anforderungen ist allerdings nur die eine Seite der Medaille, denn der gesamte Planungsprozess kann nur effizient sein, wenn die Phasen gut organisiert und optimal verbunden sind. Theoretisch obliegt dies dem BIM-Prozess, praktisch ist dies aber entscheidend abhängig der Qualität der Schnittstellen zwischen den Softwaretools. Der optimale Planungsprozess ist trotzdem nicht einmal für jedes Projekt gleich evident, denn er hängt von verschiedenen Parametern wie z.B. von der Größe des Planungsbüros, der Erfahrungen der Ingenieure und auch von der lokalen Baubestimmungen ab. Demnach ist es noch ein langer Weg, um zu standardisierten Prozessen für unzweideutige und optimal effiziente Planungsprozesse im konstruktiven Stahlbau zu kommen. Daher ist es interessant die aktuelle Situation zu hinterfragen, wie heutzutage die Ingenieure arbeiten.

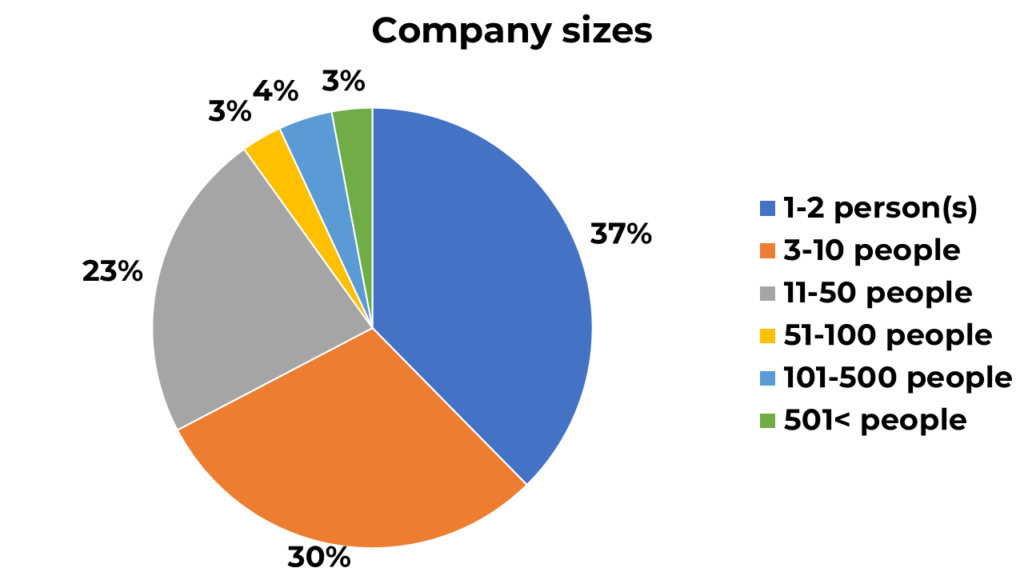

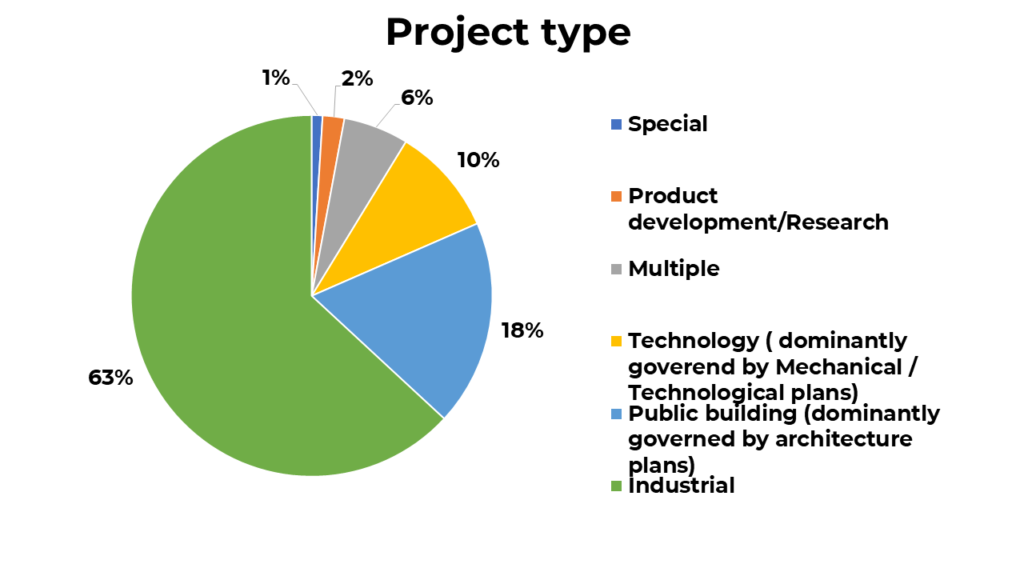

ConSteel machte im Frühjahr 2021 eine Umfrage mit Antworten von mehr als 100 Anwendern der Consteel-Software aus 6 Ländern (Ungarn, Polen, Griechenland, Deutschland, Spanien, Rumänien) zu ihren typischen Planungsprozessen bei Bauprojekten. Im Folgenden werden die Ergebnisse zusammengefasst mit Focus auf die Erstellung des Strukturmodells (Geometrie, Modellimport, Tragelemente, Anschlüsse), den Ergebnisexport, den permanenten Modellaustausch und den finalen Modellexport.

Antworten

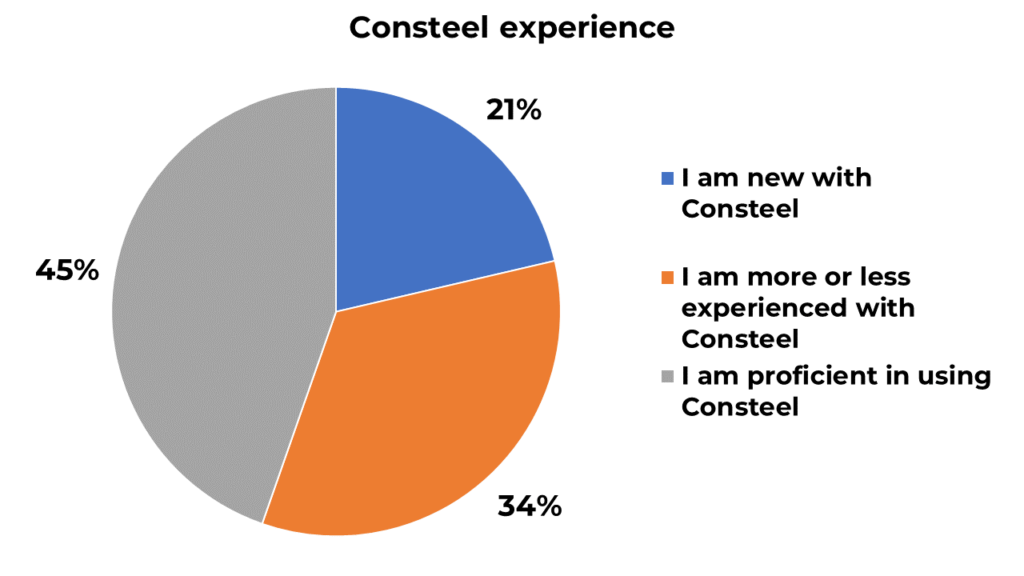

Alle Antworten stammen von Consteel-Benutzern. Ihre Stellungnahmen reflektieren den Workflow ihrer Planungsprozesse von Stahlstrukturen. Die folgenden Grafiken illustrieren die Antwortcharakteristiken und sind unterschieden nach Firmengröße, Projekttypen und Consteel-Erfahrung.

Interessant ist, dass ein Drittel der Anworten von sehr kleinen Büros oder allein arbeitenden Ingenieuren und die Mehrzahl von kleinen oder mittelgroßen Firmen stammen. Die meisten Tätigkeiten gehören zu industriellen Projekten (Hallen, Industriegebäude) und einigen öffentlichen und Technologie Projekten. Die meisten Antworten stammen von kompetenten oder erfahrenen Software-Nutzern und einige sind Beginner.

Modellierung der Hauptstruktur

Die Erstellung der globalen Modellstruktur, die für die grundlegenden baustatischen Berechnungen und normgerechten Tragfähigkeitsnachweisen geeignet sind, besteht in der Regel aus zwei Phasen:

- Erfassung der Geometrie der realen Bauteile mit ihren Querschnitten, ihren 1D-Tragelementen (Träger und Stützen), 2D-Tragelementen (Platten, Wände) sowie 3D-Elementen (Schalen)

- und Definition von abstrakten zusätzlichen mechanischen Elementen (Tragwerksidealisierungen), die nicht zu einem BIM-Modell gehören wie Einwirkungen, Lagerungen, tragende Anschlüsse, Exzentrizitäten, Dummyelemente etc.

Die Berechnungsergebnisse für das globale Modell werden normalerweise durch zusätzliche Nachweise wie z.B. der Anschluss- und Gründungstragfähigkeiten ergänzt. Dies erfolgt meistens mit spezialisierten Softwaretools. Deren Anpassung an den BIM-Prozess ist nicht unproblematisch.

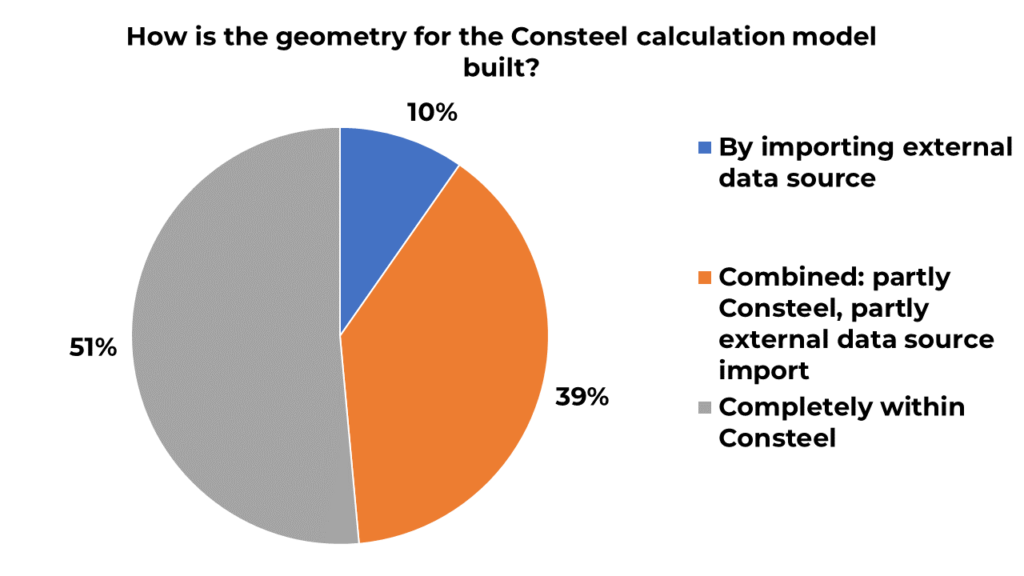

Die folgende Grafik zeigt die Möglichkeiten von ConSteel für die geometrische Modellierung. Die Hälfte der Antwortenden benutzt keine Importmöglichkeiten und erstellt die Modellstruktur innerhalb von ConSteel direkt vom Konzeptpapier. Obwohl die direkte Modellierung offensichtlich immer noch vorherrscht, verwenden einige Anwender die Modellimport-Funktionalitäten und beginnen die ConSteel-Modellierung mit einem bereits extern vorhandenen Modell. Etwa 10% greifen lediglich auf den Modellimport zurück, wobei vermutlich ein effizienter Workflow für das Projektmanagement inkl. Modellerstellung mit einem speziellen externen (vielleicht parametrischen) Softwaretool erfolgt.

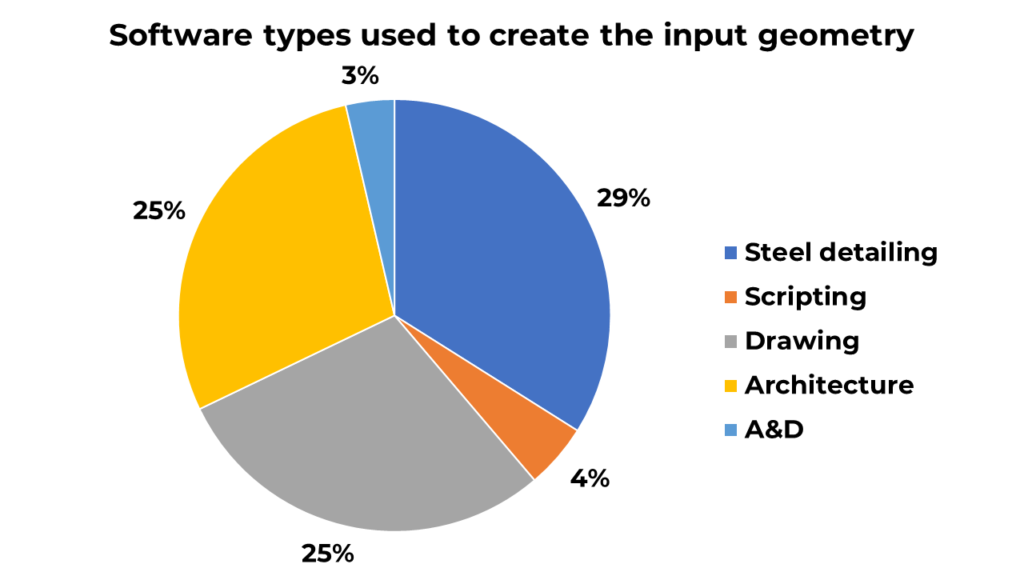

Die nächste Grafik zeigt die Arten der Softwaretools, aus denen das anfängliche Strukturmodell importiert wird. Dieses stammt entweder aus Detail-, Architektur- oder einfacher Zeichnungs-Software. Die Detailierung- und Architekturtools erstellen wesentlich informativere Informationen als reine Zeichnungssoftware, die meist nur ein Drahtmodell liefert, zur Verfügung. Es ist ein hoffnungsvolles Zeichen, dass 4% der ConSteel-Nutzer ihr anfängliches Strukturmodell mittels Scripting erzeugen. Sie benutzen dazu ein parametrisches Softwaretool, was momentan als sehr fortgeschrittenes und zukünftig als gängiges Workflow für ein Modellmanagement zu werten ist.

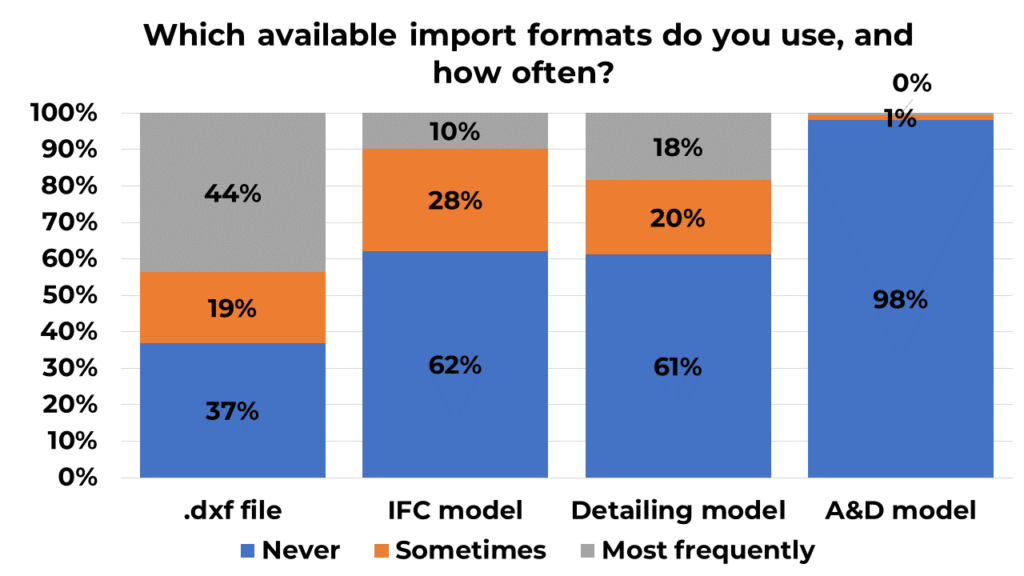

Die nächste Grafik zeigt die Typen von Importdateien. Offensichtlich ist dxf das am häufigsten benutzte Importformat (Drahtgittermodell). Der Grund ist möglichweise die Einfachheit des Formates und dementsprechend die Kompatibilität mit vielen anderen Softwaretools. Aber dxf ist die niedrigste Ebene eines Modellinterface. Zunehmend erhalten Planer ihre Anfangsmodelle aus einer detaillierteren Modelldatei, was mit einer deutlich höheren Importqualität verbunden ist. Diese Modelle enthalten meistens die gesamten Bauteilinformationen (Materialien, Querschnitte, Exzentrizitäten). Das IFC-Format wird seltener verwendet, weil es nicht immer geeignet ist für eine korrekte Modellierung eines Berechnungsmodells. Bemerkenswert ist auch, dass der erste Consteel-Strukturmodellentwurf praktisch nie aus einer anderen Berechnungssoftware stammt.

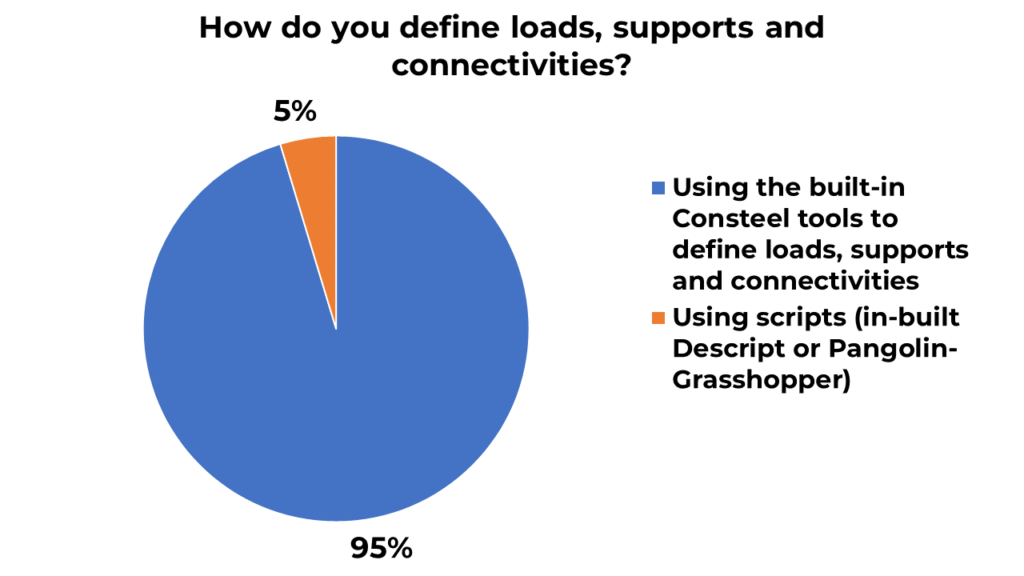

Wenn die Bauteile im Strukturmodell vorhanden sind, können zusätzliche mechanische Objekte (Lagerungen, Bauteilanschlüsse, Exzentrizitäten, Einwirkungen, etc.) ergänzt werden, die für eine Tragfähigkeitsberechnung notwendig sind. Diese zusätzlichen Modellelemente werden vorwiegend in Consteel erstellt. Dennoch gibt es schon einige (und hoffentlich wachsende Anzahl) ConSteel-Nutzer, die eine der verschiedenen Scripting-Optionen von ConSteel (csJoint –in ConSteel integrierte Script–Umgebung, Pangolin–Scripting in Grasshopper) nutzen– siehe dazu die nächste Grafik. Wir sind sicher, das dies die Zukunft der Strukturmodellierung und -berechnung ist, die den gesamten Planungsprozess effektiver und flexibler macht.

Modellierung der Anschlüsse

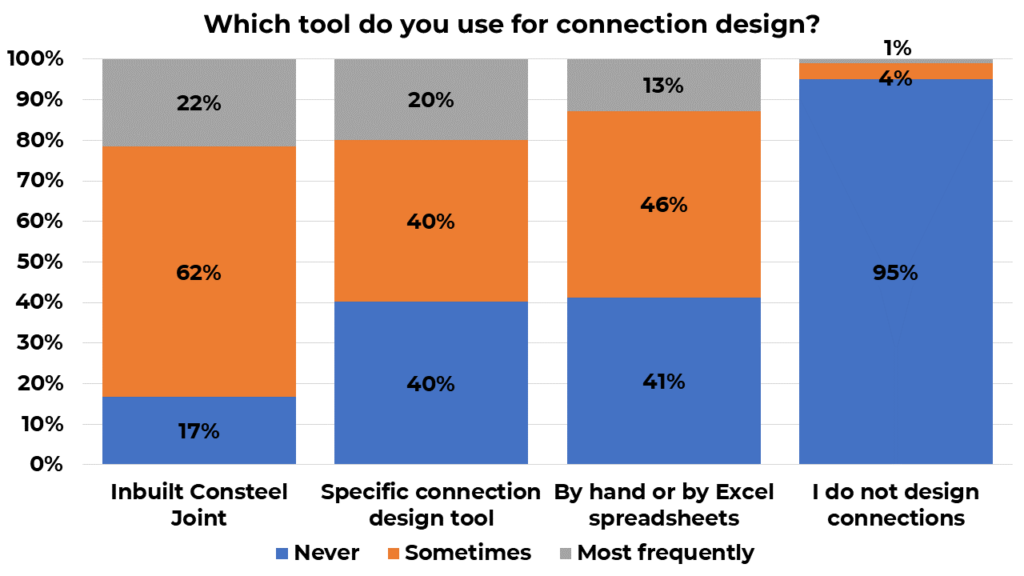

Tragende Anschlüsse haben große Bedeutung bei den Berechnungen und den Tragfähigkeitsnachweisen stählerner Strukturen. Ihr Tragverhalten kann einen beträchtigen Anteil des Planungsprozesses ausmachen. Und da die Anschlüüse einen signifikanten Einfluss auf die Beanspruchungen und damit auch auf die Trag- und Verformungsnachweise der Hauptstruktur haben können, verlangt der Eurocode die Berücksichtigung der Interaktion zwischen Anschlüssen und Haupttragstruktur. Das nächste Bild zeigt, dass nur wenige ConSteel-Benutzer keine Anschlussberechnungen zusammen mit den Berechnungen der Haupttragstrktur machen. Von den drei Arten der Anschlussberechnung ist die meistens genutzte Methode das in ConSteel integrierte Tool csJoint. Es umfasst die in der Praxis meistens vorkommenden Anschlusstypen und bietet EC-kompatible Nachweise sowie die komplette Interaktion mit der Hauptstruktur mit automatischem Transfer der Geometrie, Knotenbeanpruchungen und der Steifigkeit. Aber es gibt auch diverse spezielle Software für die Anschlussnachweise, die für komplizierte und außergewöhnliche Situationen geeignet sind. Aber noch immer macht eine beträchtliche Anzahl von Statikern ihre Anschlussnachweise mit Handrechnungen oder selbst entwickelten Excel-Sheets.

Export der Ergebnisse

Nach den Berechnungen, Tragfähigkeitsnachweisen und ggfs. Optimierungen der Tragstruktur gibt es ein Modellstadium – mindestens in einer bestimmten Phase der Tragfähigkeitsnachweise – für weitere Nachweisaktivitäten (wie zusätzliche oder ergänzende Berechnungen, Detailierung der endgültigen Struktur, etc). Zwei Arten zur Datenlieferung stehen zur Verfügung: (1) Export bestimmter numerischer Daten der Berechnungen, (2) Export des vollständigen Strukturmodells.

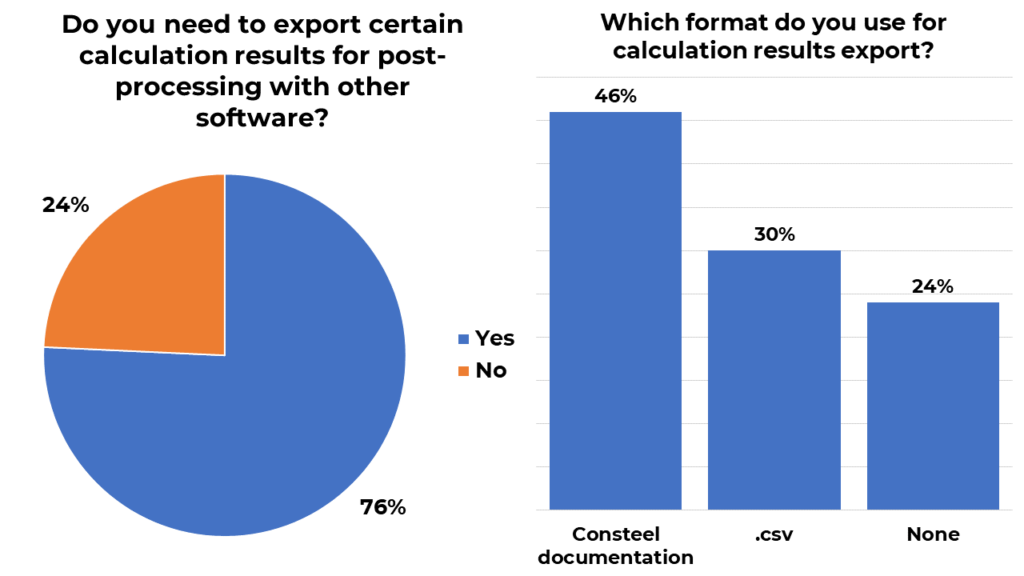

Export der Berechnngsergebnisse

In der nächsten Grafik sehen Sie, dass Dreiviertel der ConSteel-Nutzer ihre Berechnungs- und Nachweisergebnisse ergänzen müssen/wollen mit weiteren Berechnungen. Dies bedeutet eine weitere Fragmentierung des Planungsprozessed durch Verwendung zusätzlicher Berechnungstools/-programme und die Notwendigkeit der Interaktion. Der reine Export nur der Berechnungsergebnisse (ohne Tragmodell) ist lediglich ein low-level Workflow verglichen mit dem Export des gesamten Modells (möglichweise zusammen mit den Berechnungen). Aber der simple Datenaustausch zwischen den Strukturmodellen unterschiedlicher Berechnungssoftware ist aufgrund der nicht existierenden oder ungenügenden Kommunikationmöglichkeitenimmer noch vorwiegend. Der Ergebnisexport aus ConSteel erfolgt meistens mittels der einfach zu erstellende ConSteel-Dokumentation, die vollautomatisch zu einem Word-Dokument umgewandelt werden kann. Es wird auch der tabularische Export als csv-Datei numerischer Ergebnisse genutzt, der zusätzliche Berechnungstools bietet.

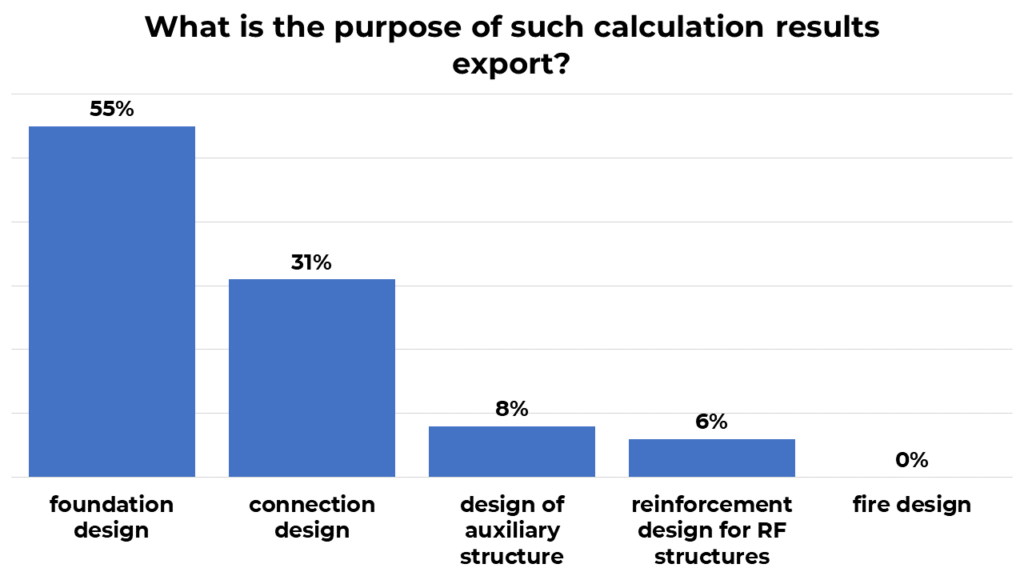

Meistens sind der Hauptgrund des Datenexports Gründungs- und Anschlussnachweise, die gewöhnlich mit spezieller Softwaregeführt werden.

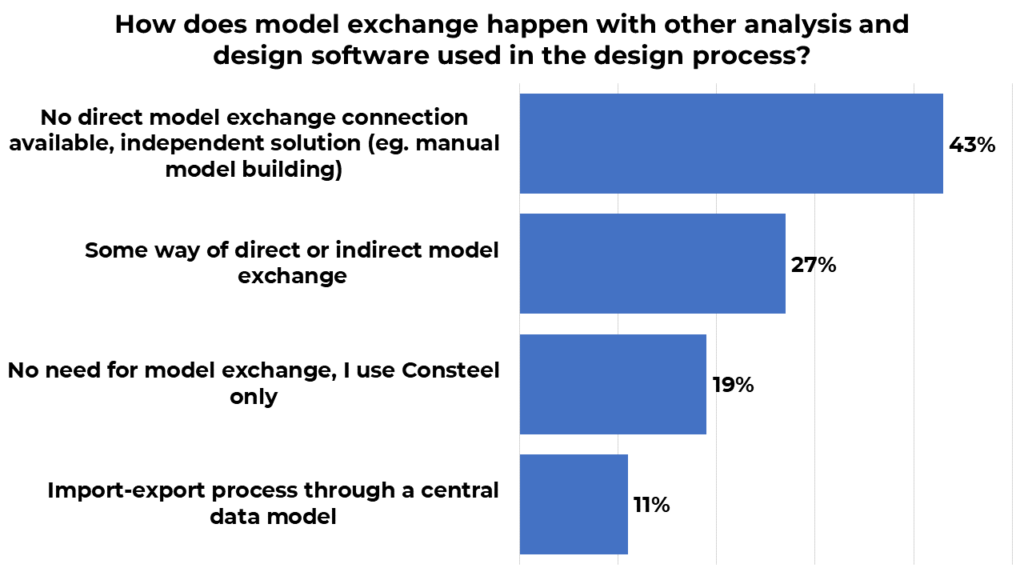

Export des gesamten Strukturmodells

Eine komplexe Datenbereitstellung besteht im Export eines berechneten und optimierten Strukturmodells zu einer anderen Software. Der Bedarf für einen kompletten Modellaustausch mit anderer Berechnungssoftware kann im Zuge des Nachweisprozesses öfter auftreten. Dies ist aber leider immer noch weitgehend ungelöst, da eigentlich alle Berechnungs- und Nachweissoftware proprietäre Datenmodelle verwenden und keine zufriedenstellende, breit akzeptierte und für Tragfähigkeitsberechnungen spezifizierte harmonisierte Datenstrukturen (wie IFC für Architektur und BIM) bereitstellen. Dies ist in der nächsten Grafik illustriert: die händische Modellerstellung oder eine andere unabhängige Methode in einer anderen Anwendung ist noch vorherrschend. Aber es gibt bereits Anzeichen der Nutzung moderner Techniken mit mehr oder weniger direktem oder indirektem Modellaustausch (manchmal mit zwischengeschalteter neutraler Software) und 10% nutzen ein (meist selbst entwickeltes) zentrales Datenmodell zum Import-Export.

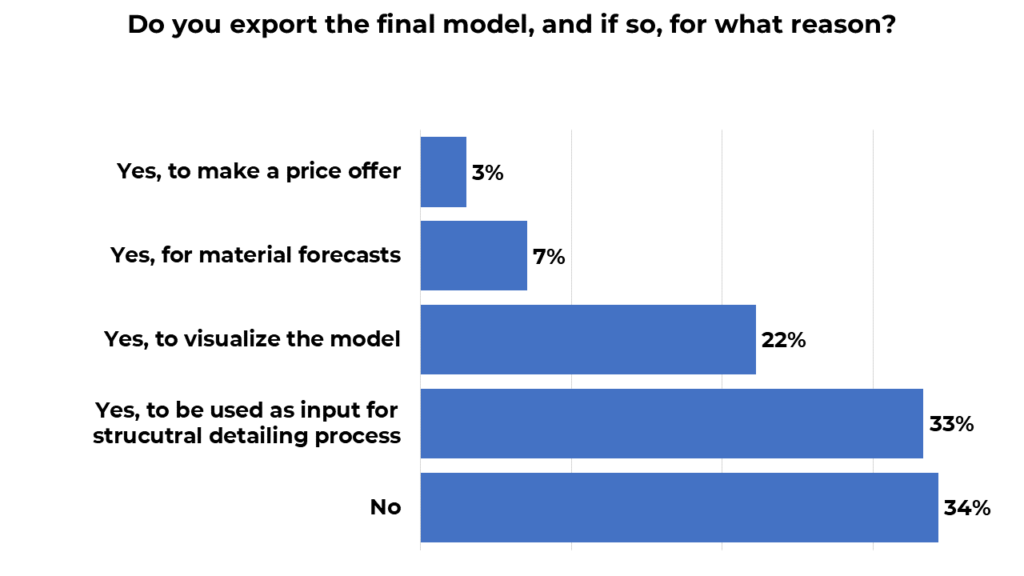

Nach einer erfolgreichen Strukturoptimierung – mindestens in diversen Phasen des gesamten Projektes – sind das Tragmodelle und die Berechnungsergebnisse die wichtigste Dokumentation des Planungsprozesses. Das finale Modell ist eine wertvolle Quelle für weitere Bearbeitungsphasen, wie es die nächste Grafik illustriert. Während ein Drittel der ConSteel-Nutzer das Strukturmodell für den finalen Datenexport nicht nutzt (sondern nur die Modell- und Ergebnisdaten), erfolgt der Export des finalen Strukturmodells hauptsächlich zur Detailierung oder Visualisierung.

Zusammenfassung

Mit den ConSteel-Anwendern wurde eine umfangreiche Erhebung ihrer normalen Planungsprozesse der Strukturberechnungen durchgeführt. Mit Blick auf die charakteristischen Anwender und ihre Projekttypen wird offensichtlich, dass sich die Bauwerksplanung auch bei kleinen Unternehmen mitten in einem Wandel des strukturellen Workflows befindet. Während ein signifikanter Anteil der Berechnungsingenieure immer noch die alten Methoden mit separater Anwendung verschiedener Softwaretools und begleitenden händischen Berechnungen nutzt, wächst die Gruppe, die offen ist für moderne Methoden mit Modellparametrisierung und Scripting-Methoden für individuelle Projektanpassungen, Modellierungen und Optimierungen sowie umfängliche Interfaces zwischen den genutzten Softwarelösungen.

Unser Dank für die Teilnahme an dieser Umfrage geht an Strenco, Ergocad, Construsoft, Consteel Deutschland GbR, und Gordias!